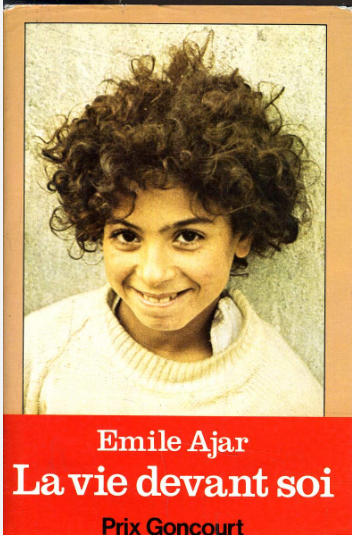

La vie devant soi, de Romain Gary : résumé, thèmes, personnages, style.

Les numéros en rouge renvoient à des explications de vocabulaire

Romain Gary, un double prix Goncourt !

L’histoire de ce roman « La vie devant soi » débute par une imposture[1]. En effet, publié sous le pseudonyme d’Emile Ajar, le roman obtient le Prix Goncourt en 1975, année de sa publication. Or Romain Gary avait déjà obtenu le Prix Goncourt en 1956 (pour « Les racines du ciel »), et ce prix littéraire prestigieux[2] ne peut pas être attribué deux fois au même écrivain. C’est le pseudonyme d’Emile Ajar qui a valu à Romain Gary de mystifier[3] tout le monde et de prouver son grand talent en obtenant deux fois le plus honorifique[4] de tous les prix littéraires.

Résumé de « La vie devant soi » de Romain Gary

Que nous raconte le roman « La vie devant soi » ? C’est l’histoire d’un petit garçon, Momo (abréviation de Mohammed), qui a été recueilli par une vielle femme, Madame Rosa. Le mystère est total sur la naissance de Momo, et il est le seul (avec Moïse) à ne jamais voir sa mère, parmi tous les enfants qui vivent chez Madame Rosa. Cette ancienne prostituée s’est reconvertie en nounou pour enfants de péripatéticiennes[5]. En effet, les femmes qui gagnent ainsi leur vie (qui « se défendent » selon l’expression utilisée par les enfants gardés chez Madame Rosa) pourraient voir leurs enfants confiés aux services sociaux, dans la mesure où leur profession est immorale[6]. Pour éviter de ne plus jamais les revoir, les prostituées confient donc, en secret et de manière illégale, leur progéniture[7] à cette vieille femme qui habite dans le quartier de Belleville, à Paris. Le lecteur est ainsi plongé dans l’ambiance de ce quartier, où résident beaucoup d’immigrés africains, à l’époque des années 1970.

Le personnage de Madame Rosa dans « La vie devant soi »

Madame Rosa est un personnage haut en couleurs[8]. Rescapée[9] du camp d’extermination d’Auschwitz, où elle a été déportée dans sa jeunesse parce qu’elle était juive, elle reste traumatisée par cette expérience effroyable[10]. Très anxieuse, elle a toujours peur de revivre le même cauchemar. Pour cette raison, elle a aménagé une cachette dans la cave, avec tout le nécessaire[11] pour survivre : elle pourrait ainsi échapper aux nazis s’ils revenaient la chercher. Ce détail nous montre que, bien que la guerre contre les nazis soit terminée depuis des décennies[12], Madame Rosa vit dans la terreur[13]. Elle ne s’est jamais remise de ce traumatisme, et c’est donc l’un des thèmes du roman.

De plus, Madame Rosa est malade, du cœur. Elle vit au sixième étage d’un immeuble, sans ascenseur évidemment. Monter les étages lui demande de gros efforts. Au fil du roman son état de santé se détériore[14], et bientôt elle ne peut plus monter ni descendre ces fameux six étages. Elle ne sort donc plus de chez elle. Momo parle souvent de l’obésité de sa nourrice, responsable de son immobilité forcée.

Le narrateur du roman « La vie devant soi »

Si Momo parle aussi souvent, en termes très crus[15], du surpoids de Madame Rosa, c’est parce qu’il est le narrateur du roman « La vie devant soi ». C’est à travers ses yeux d’enfants, et avec son langage approximatif[16] et grossier[17], que l’histoire nous est racontée. Ce point de vue interne[18] original fait partie du charme du roman, de ses atouts : le lecteur est en immersion dans le langage argotique[19] du quartier de Belleville, d’une part, et dans la tête de ce garçon de dix ans qui ne comprend pas toujours les mots qu’il entend, d’autre part. Ce regard naïf[20], innocent, sur les personnages et les événements de « la vie devant soi », doublé d’un langage oralisé[21], confère au roman une fraîcheur, une impression de spontanéité[22] et d’authenticité[23], qui ont grandement participé à son succès.

Analyse du roman

Mais qu’est-ce que raconte exactement le roman « La vie devant soi » ?

On découvre la vie de Momo, tout simplement, tant qu’il habite chez Madame Rosa. Au début, il veut à tous prix retrouver sa mère, et fait énormément de bêtises pour y arriver. Il pense que, s’il se fait assez remarquer, sa mère viendra le voir de temps en temps, comme les mères des autres enfants que garde Madame Rosa. Mais ses tentatives ne portent par leurs fruits[24], et progressivement il s’attache à sa nourrice comme si elle était sa véritable mère, au point de prendre soin d’elle quand elle tombe gravement malade. Malgré son jeune âge, et avec l’aide des voisins, il met tout en œuvre pour que la pauvre vieille femme puisse rester chez elle et ne finisse pas sa vie à l’hôpital (elle refuse d’y aller). Madame Rosa est atteinte de démence sénile[25], ce qui lui fait faire des choses extravagantes[26] parfois, ou rester hébétée[27] pendant des heures. Momo ne s’en formalise pas[28], et montre au contraire beaucoup de maturité pour faire face à la situation. On sent la grande tendresse qu’il éprouve pour cette femme, même si ce n’est jamais formulé directement. Il ne dit pas qu’il l’aime, mais il le prouve constamment[29]. Le thème de la fin de vie et de la décrépitude[30] d’une vieille dame est donc central dans le roman « La vie devant soi », tout comme le thème de l’amour filial[31].

L’attachement de Momo envers Madame Rosa est réciproque[32]. La vieille femme développe des sentiments maternels à l’égard du jeune garçon, dont on apprend que la mère est décédée, assassinée par le père de Momo. Quand ce dernier vient réclamer son fils, après sa sortie de l’hôpital psychiatrique où il est resté pendant onze ans, Madame Rosa fait tout pour que Momo reste auprès d’elle. Lors de cette scène, elle joue sur la religiosité du père de Momo pour éviter qu’il ne le reprenne : elle affirme qu’elle s’est trompée et qu’elle a élevé le jeune garçon dans la religion juive, et non la culture musulmane comme il l’avait expressément demandé. Elle fait passer Moïse pour Mohammed, et inversement. Le père indigne ne comprend pas la supercherie[33] et s’en va, indigné[34].

Outre la relation entre Madame Rosa et Momo, Romain Gary met en scène une galerie de personnages hauts en couleur, destinés à nous plonger dans l’atmosphère de ce quartier pauvre et mal famé[35] de Belleville durant les années 1970. On découvre ainsi par exemple M. N’Da Amédée, un proxénète[36] très coquet, qui vient chaque dimanche chez Madame Rosa pour lui faire rédiger des lettres pour sa famille restée en Afrique : il est en effet illettré[37]. On croise aussi Mme Lola, qui est devenu un travesti (aujourd’hui on dirait transsexuel) et se prostitue au bois de Boulogne, après avoir été champion de boxe au Sénégal. Madame Lola aide beaucoup Momo et Madame Rosa quand celle-ci finit par perdre la tête complètement. Un autre personnage attachant est Monsieur Hamil, un vieil homme marchand de tapis, musulman très pieux[38], qui devient progressivement aveugle et que Momo aime beaucoup.

(si tu préfères prendre connaissance de ce cours sur « La vie devant soi » en vidéo, tu peux aussi regarder la vidéo sur youtube. Mais tu n’auras pas les explications de vocabulaire). https://www.youtube.com/watch?v=U38FVCk_nKM

À travers cette galerie de personnages secondaires, Romain Gary compose un tableau social[39] complexe, où les marginaux[40], les exclus, les étrangers et les oubliés de la République trouvent une forme de solidarité humaine. Tous ces personnages, bien que caricaturaux[41] par moments, sont traités avec tendresse et humanité. Ils incarnent des figures de résilience[42] et de dignité[43] dans un monde hostile[44]. Le roman propose ainsi une forme de fraternité des laissés-pour-compte[45], qui se soutiennent dans l’adversité[46], comme Madame Lola qui n’hésite pas à aider Momo, ou Monsieur Hamil qui transmet au jeune garçon une forme de sagesse.

Un style singulier pour un roman à la frontière du tragique et du comique

Le style de Romain Gary dans ce roman est particulièrement singulier[47], puisque l’auteur adopte entièrement le point de vue et la voix de son jeune narrateur. Le langage de Momo est un mélange d’argot, de maladresses syntaxiques, de poésie naïve et d’expressions déformées. Ce style enfantin, mais subtilement[48] maîtrisé par Gary, donne une grande puissance émotionnelle au texte. L’auteur réussit le tour de force de se faire oublier derrière son personnage, donnant ainsi une profondeur réaliste et une sincérité bouleversante au récit. Il joue également sur des contrastes constants : entre le burlesque[49] et le tragique[50], l’absurde et la tendresse, la dureté de la condition sociale et la douceur de certains gestes humains.

La vie devant soi : le roman de la construction de soi

Enfin, au-delà des thèmes déjà évoqués – la vieillesse, la maternité, la misère, l’immigration, la guerre, l’abandon – « La vie devant soi » traite aussi de la construction de l’identité. Momo, enfant sans repères, cherche à comprendre qui il est, ce qu’est la religion, l’amour, la mort. Le roman aborde ainsi de manière subtile et bouleversante les grandes questions existentielles[51] à hauteur d’enfant. Ce regard innocent porté sur un monde violent donne à ce roman toute sa force. C’est sans doute cette combinaison entre humour, émotion, profondeur et humanité qui explique pourquoi « La vie devant soi » reste un roman majeur de la littérature française contemporaine.

[1] Imposture : tromperie, ruse.

[2] Prestigieux : réputé, glorieux, grandiose.

[3] Mystifier : tromper, abuser, leurrer.

[4] Honorifique : Qui procure des honneurs, de la considération, sans aucun avantage matériel

[5] Péripatéticienne : prostituée

[6] Immorale : sans valeur morale, contraire à la morale commune.

[7] Progéniture : Les êtres engendrés par un être humain ou un animal.

[8] Hauts en couleur : sens figuré, pour une personne qui se montre originale, étonnante dans ses comportements.

[9] Rescapée : Qui est sorti sain et sauf d’un grand danger, d’une catastrophe.

[10] Effroyable : qui fait très peur.

[11] Le nécessaire : ce qui est indispensable

[12] Une décennie = 10 ans

[13] Terreur : peur extrême

[14] Se détériorer : s’abîmer, s’user jusqu’à la destruction.

[15] Un terme cru : un terme grossier, sans précaution de langage.

[16] Approximatif : qui n’est pas exact.

[17] Grossier : pour le langage, signifie utiliser des « gros mots », des mots qu’on ne devrait pas dire quand on parle bien.

[18] Point de vue interne : l’histoire est racontée par un personnage de l’histoire, qui vit les événements racontés.

[19] L’argot est ensemble des mots particuliers qu’adopte un groupe social vivant replié sur lui-même et qui veut se distinguer et/ou se protéger du reste de la société.

[20] Naïf : Qui est plein de confiance et de simplicité par ignorance, par inexpérience.

[21] Langage oralisé : langage écrit qui imite le langage oral.

[22] Spontanéité : aisance, décontraction, facilité, franchise, naturel, simplicité, vérité.

[23] Authenticité : justesse, sincérité, véracité, vérité, pureté.

[24] Porter ses fruits : expression qui signifie qu’on obtient quelque chose grâce à des efforts.

[25] Démence sénile : état lié à la vieillesse, quand le cerveau ne fonctionne plus correctement. Cela entraine des problèmes de mémoire et des comportements inappropriés.

[26] Extravagant : Qui sort des limites du bon sens, bizarre et déraisonnable.

[27] Hébété : Qualifie une personne rendue stupide, privée d’intelligence, de bon sens ou de lucidité.

[28] Se formaliser de quelque chose : se blesser – se fâcher – se froisser – se hérisser – s’offenser de quelque chose.

[29] Constamment : tout le temps, ou de manière très fréquente.

[30] Décrépitude : importante dégradation physique ou morale. sénilité, vieillesse, décadence.

[31] Filial : Ici, amour d’un enfant pour ses parents.

[32] Réciproque : mutuel, partagé, inverse.

[33] Supercherie : tromperie, mensonge.

[34] Indigné : exaspéré – révolté – scandalisé

[35] Mal famé : fréquenté par des gens peu recommandables, qui commettent des actes illégaux.

[36] Proxénète : personne qui prend une partie des gains d’une (ou plusieurs) prostituée(s) en échange de sa protection.

[37] Illettré : Qui est partiellement ou complètement incapable de lire et d’écrire.

[38] Pieux : animé d’une foi profonde et qui pratique activement sa religion.

[39] Tableau social : présenter plusieurs personnages pour donner une représentation fidèle d’un milieu social.

[40] Marginal : qui vit en marge de la société, qui n’en adopte pas les valeurs et les normes.

[41] Caricatural : dont les caractéristiques sont exagérées.

[42] Résilience : capacité à surmonter des événements difficiles à vivre.

[43] Dignité : conscience de sa propre valeur.

[44] Hostile : agressif et dangereux.

[45] Laissés-pour-compte : Personne ou catégorie sociale à laquelle le progrès économique ne profite pas, et délaissée ou rejetée (par indifférence ou par hostilité) par la société.

[46] Adversité : malheur, malchance.

[47] Singulier : ici, adjectif qui signifie original, différent.

[48] Subtilement : avec subtilité, de manière adroite et délicate.

[49] Burlesque : d’un comique extravagant ; saugrenu, grotesque.

[50] Tragique : Qui inspire une émotion intense, par un caractère effrayant ou funeste. Dramatique, terrible.

[51] Questions existentielles : les grandes questions que l’on se pose sur le sens de la vie, de la mort, etc.